相続税物納制度に関するご相談の方

相続税物納コンサルティング

相続税の納付方法

相続税は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに「現金」による一括納付が原則とされていますが、高額な納税資金が必要となる場合もあり、また、相続財産を課税客体としている特性から、一定要件を満たしている場合に限り、最長20年の分割払いによる「延納」、延納によっても納付が困難な範囲に限り不動産等の相続財産で納付する「物納」が認められています。尚、納税者ご自身が保有している不動産(固有の財産)は、物納申請の対象にはなりません。物納はあくまでも相続財産の中からのみ認められます。

-

現金納付原則

納期限までに現金による一括納付が可能な金額を検討

-

分割納付特例

相続不動産の割合に応じて5~20年の分割払い(延納)

-

物納特特例

金銭納付が困難な範囲を限度として相続財産による納付

要件

- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること

- 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること

- 物納申請書及び物納手続き関係書類を期限までに提出すること

- 物納申請財産が物納に充てることができる財産であること

物納申請財産の要件と選定

物納申請の要件は、下記の項目が基本要件とされています。

基本要件

- 物納申請者が「相続」により取得した財産で日本国内に存在している

- 管理処分不適格財産に該当しない

- 物納申請財産の順位に従っている

- 物納劣後財産に該当する場合は、他に適当な価格の財産がない

- 物納に充てる財産の価格は、原則として、物納申請税額を超えない

申請順位

| 順位 | 物納に充てることのできる 財産の種類 |

|---|---|

| 第1順位 |

|

|

|

| 第2順位 |

|

|

|

| 第3順位 |

|

物納申請が可能となる金額は、金銭納付によっても困難な範囲に限られているため、一定の計算式に基づき算出された「物納許可限度額」の範囲内となります。尚、物納許可限度額はあくまでも範囲であり、実際の物納申請物件の相続税評価額と必ずしも同額になるとは限りません。また、実際の物納申請物件の相続税評価額の合計が許可限度額を下回る場合、その差額は現金納付の対象となります。

- 物納申請物件の相続税評価額が、物納許可限度額を上回る場合は、原則、その物件は物納申請することができません。一定の要件が認められる場合には「超過物納」が認められる場合があります。

物納許可限度額の基本計算式

-

A

納付すべき相続税の金額

-

B

納期限に金銭で納付することが可能な金額(現金一括納付可能額)

-

延納許可限度額(AーB)

-

C

実際に分割払いにより納付することが可能な金額(現金分割納付可能額)

-

物納許可限度額(AーBーC)

- 現金ではなく、相続財産(不動産等)により納付することが可能な限度額

出典:国税庁ホームページ「相続税の物納」一部加工作成

物納は相続税の納付のみに認められた制度

物納は相続税だけに認められた納税手法であり、相続税の納付が必要となる資産家の方々にとっては、相続財産のうち市場での流通性や換価性の低い財産を納税に充当できる可能性があり、なるべく次世代に優良な財産を残すための納税対策として有効な手法と言えます。

特に平成18年度の物納改正以降は以下の審査基準が設けられ、審査要件を満たしていれば旧物納制度と比較して収納許可までの審査が迅速化されています。但し、不動産物納は申請物件ごとに数多くの手続関係資料を提出しなければならず、原則、物納申請時には全ての手続関係書類が揃った状態でなければ申請そのものが認められません。

- 審査期間の短縮化(物納申請から原則3ヶ月以内に許可または却下の手続き)

- 物納財産の適格・不適格の明確化(物納劣後財産と管理処分不適格財産の区分)

クラフトコンサルティングでは、税理士・公認会計士等の先生方と連携し、相続開始前の物納生前対策から、相続開始後の金銭納付困難理由書の検証と物納条件整備業務まで、お客様のご要望に合わせた物納コンサルティングサービスをご提供いたします。

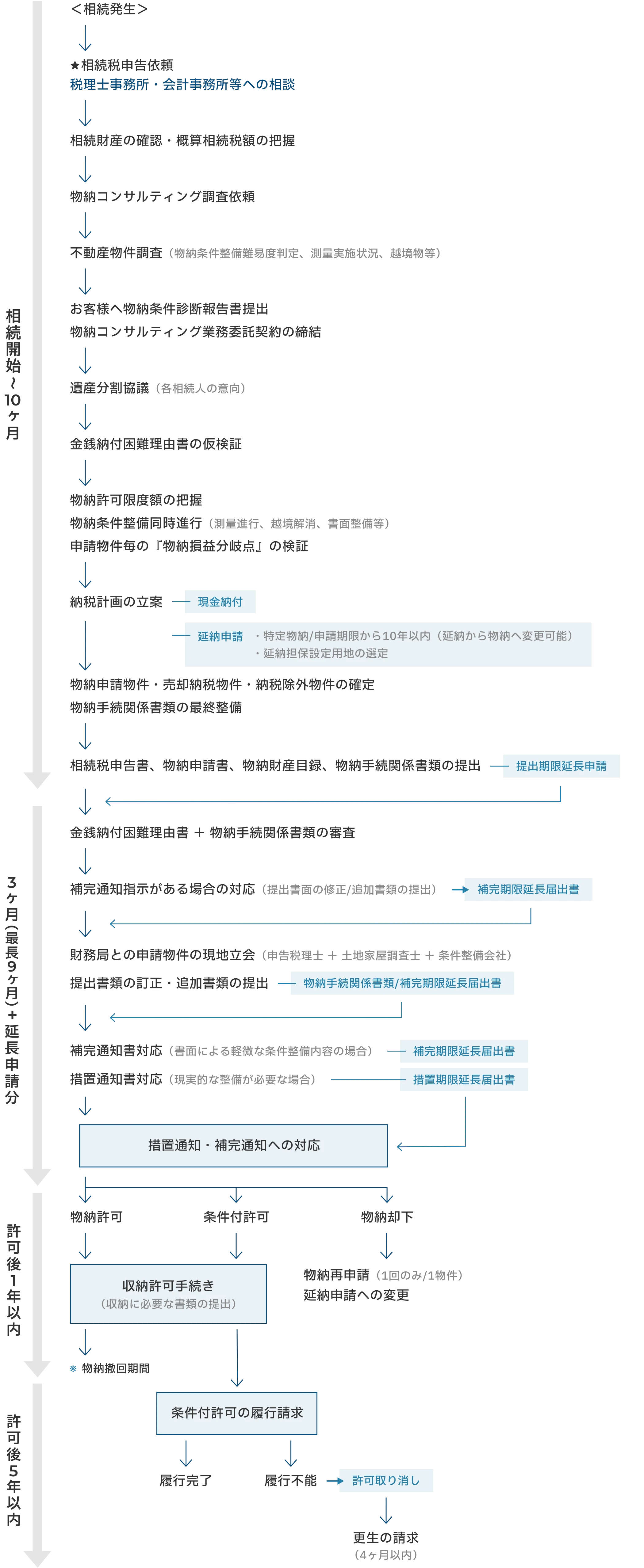

相続開始後の物納コンサルティング業務の流れ

- 出典:国税庁ホームページ「相続税の物納」一部加工作成

- 物納撤回期間:賃借権負担付土地等の不動産につき、一定要件を満たす場合に物納許可から1年以内に物納を撤回できる期間

- 条件付許可:物納した不動産から土壌汚染等が発見され、その浄化ができない場合などは物納許可から5年以内の許可取消し可能性があるという前提条件付きの許可。

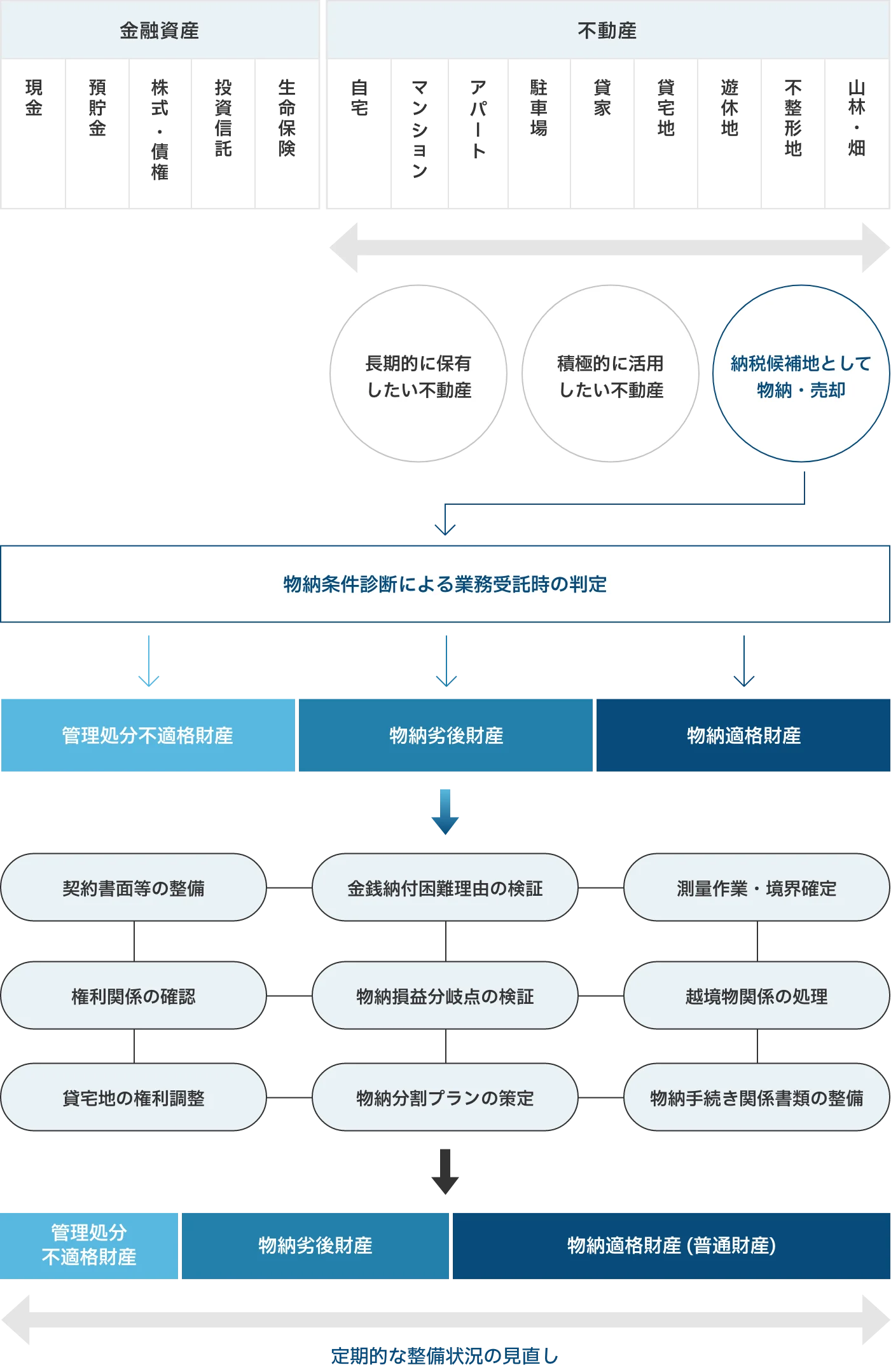

物納生前対策

資産に対する課税強化が進む一方、相続財産のうち「不動産」が占める割合が多い資産家の方々にとっては、高額な相続税納付のため、活用性、換金性の高い優良な不動産から売却換金し、納税資金を確保せざるを得ないケースも少なくありません。市場での売却価格が相続税評価額を一定率(物納分岐点)超えるのであれば、譲渡所得税等の諸経費も吸収できます。しかし、そのような不動産は活用性、換金性の高い優良な資産の部類である場合が多いのも事実です。また、取得費加算の縮小により譲渡所得税の負担が増し、売却による実際の手取り金額が減少することにもなりました。

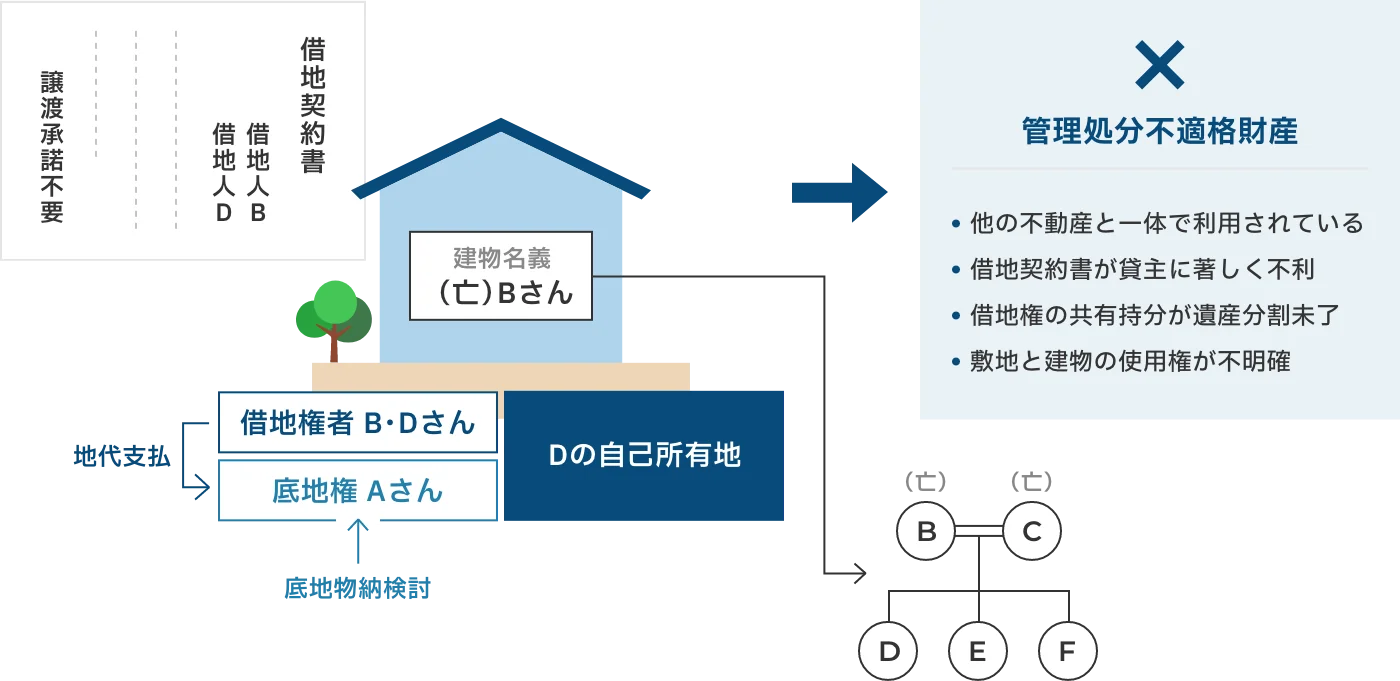

相続により「相続税」を支払い、納税のため不動産を売却することで「譲渡所得税」も負担するのは、資産家にとって非常に過酷な状況であると言えます。少しでも相続財産を防衛し、優良な財産を円満に次世代へ残したいとのご意向から、当社には生前段階の対策を検討したいとのご相談が寄せられています。但し、物納制度を利用するには多くのハードルを越える必要があるのも事実です。特に貸宅地は潜在的な問題を抱えていることも多く、日常の貸し借りでは現状の問題点に気づかない場合もあります。貸宅地の物納を検討する場合には、日常の管理体制から強化していくことが重要です。

弊社では、相続発生後に物納に関するご相談をお受けするケースも少なくありませんが、物納許可限度額の検証、物納申請物件の選定、物納手続関係書類の整備等を考えると、決して十分な時間とは言えません。また、生前から準備・対策をしている場合と比較し、選択の幅も狭まってしまいます。その為、生前の段階から将来的な相続に備え、物納を見据えた対策を積み重ねていくことで、物納だけでなく、土地の正常な管理体制の構築にもなりますので、相続税の納付方法でお悩みの資産家の方々には、是非、弊社の生前による物納コンサルティング業務をご利用ください。